История «малой родины» примыкает к краеведению. Исторически это самый древний тип локальной истории и одновременно самый устойчивый, с непрерывной традицией со времен античности. У истории «малой родины» очень выраженная прагматическая составляющая: она обеспечивает фундамент для исторической памяти места, формирует связь между прошлыми и будущими поколениями в настоящем.

Локальная история (в отличие от национальной) питает привязанность человека к месту проживания, связывает его с конкретным прошлым, в том числе с историей материальной культуры, представляет примеры героической или просто достойной жизни предков.

Каждая история для нас- это семейная реликвия, через которую раскрывается история города Бородино.

Если у Вас есть интересная история семьи, то Вы можете поделиться ей, отправив фото/видео/аудио материалы и историю на нашу почту muzey.borodino@mail.ru или придя в музей по адресу ул. Октябрьская, д. 56.

Мы работаем вторник- пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 16:00. Выходные- воскресенье,понедельник. Справки по тел 8(39168)3-26-36

Первостроителями города и разреза «Ирша –Бородинский» стали бывшие узники фашистских лагерей, осужденные по Указу №227 Наркома обороны И.В. Сталина от 28 июля 1942 года «О запрещении самовольного отхода с боевых позиций» в просторечии «Ни шагу назад». После репатриации (возвращения на Родину) были признаны предателями Родины и осуждены на 6 лет. Послевоенной экономике срочно требовался уголь и бывшие пленники стали дешевой рабочей силой на этой гигантской стройке. Всего на строительство угольного разреза в августе 1945 года прибыло около двух тысяч репатриированных. Напротив нынешних магазинов «Люкс» и «Уют» и отделения почтовой связи в районе микрорайонов Победы и Стахановский было построено девять больших землянок на 120 человек каждая. Там же были офицерские землянки и малые землянки, где селили семейных. Три стены, аккуратно обработанные, состояли непосредственно из земли. Наружная стена выкладывалась из дёрна, в ней размещались дверь и окно. Жилье было относительно теплым, но сырым. Маленькие железные печурки служили для обогрева и приготовления кипятка. Землянки строились в виде ступеней, потолок нижней землянки был маленьким двориком для другой. В одной из землянок размещалась парикмахерская на два места. В другой – больничка, которую построили сами медработники. Разделили ее на две половины – в одной половине жил фельдшер, в другой принимали больных. Ежедневно за помощью к ним обращались не только строители разреза, но и жители из местной округи.

Первым делом необходимо было обеспечить стройку электроэнергией и водопроводом. Всюду требовались люди разных профессий – плотники, столяры, сварщики, слесари, шоферы на автомашины марки «студебеккер». Автомобили поставлялись в Советский Союз в счет репараций за причиненный ущерб нашей стране в Отечественной войне. Самой многочисленной группой были «землекопы», которые готовили траншеи для фундаментов будущих временных построек.

Требовались и медицинские работники. Строители многочисленного трудотряда прибывшего в Сибирь в первую суровую зиму 1945-1946 года ввиду легкого бессменного обмундирования заболевали, часто смертельно.

Михаил Даниленко двадцатипятилетним прибыл в Бородино первым эшелоном в августе 1945 года, в числе репатриированных. Профессию фельдшера он получил еще до войны, возможно благодаря ей и выжил в плену. Около двух тысяч репатриированных обустраивались на необжитой территории – холмистой местности с лесами и перелесками. Обустраивались во временных землянках и бараках, чтобы в дальнейшем добывать уголь. Наступала холодная сибирская зима 1945 - 1946 года.

Из воспоминаний Даниленко: - Я обратился к начальнику строительства Гаврилову с вопросом, где принимать больных и, наконец, где жить самому? Гаврилов ответил: Вон, видишь, лежат бревна, бери и строй медпункт и жилье». Так и поступили мы с товарищем – выстроили землянку, разделили ее на две половины, в одной принимали больных, в другой жил я сам.

Всю зиму стояли крепкие морозы, а одежды теплой не было. Спецодежда полагалась только рабочим, и я по вызовам ходил в легкой американской куртке, в хромовых ботинках и пилотке (союзники выдали при освобождении из плена). Медикаментов не хватало, приходилось ходить до соседней станции Заозерная ( 18 км). И только в марте, когда уже начал таять снег, по распоряжению начальства выдали бушлат, ватные брюки и буденовку.»

История первостроителей изложена подробно в книге «Живая память» , автором которой стал один из первостроителей нашего города Анатолий Афанасьевич Решетень

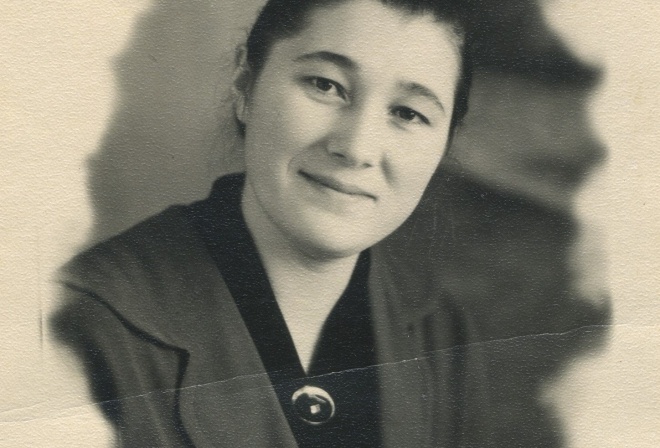

Михаил Даниленко

Михаил Даниленко двадцатипятилетним прибыл в Бородино первым эшелоном в августе 1945 года, в числе репатриированных. Профессию фельдшера он получил еще до войны, возможно благодаря ей и выжил в плену. Около двух тысяч репатриированных обустраивались на необжитой территории – холмистой местности с лесами и перелесками. Обустраивались во временных землянках и бараках, чтобы в дальнейшем добывать уголь. Наступала холодная сибирская зима 1945 - 1946 года.

Из воспоминаний Михаила Филипповича Даниленко: - Я обратился к начальнику строительства Гаврилову с вопросом, где принимать больных и, наконец, где жить самому? Гаврилов ответил: Вон, видишь, лежат бревна, бери и строй медпункт и жилье». Так и поступили мы с товарищем – выстроили землянку, разделили ее на две половины, в одной принимали больных, в другой жил я сам.

Всю зиму стояли крепкие морозы, а одежды теплой не было. Спецодежда полагалась только рабочим, и я по вызовам ходил в легкой американской куртке, в хромовых ботинках и пилотке (союзники выдали при освобождении из плена). Медикаментов не хватало, приходилось ходить до соседней станции Заозерная ( 18 км). И только в марте, когда уже начал таять снег, по распоряжению начальства выдали бушлат, ватные брюки и буденовку».

В 1946 году понадобился агитпунктдля проведения выборов, после их окончания агитпункт в виде бревенчатой избушки отдали под больничку, в ней помещалось 10 коек для больных. За перегородкой устроили комнату для родов и небольшое помещение для приема больных. Так работали в течение 1946-1947 года.

Впоследствии Михаил Филиппович закончит Красноярский медицинский институт, станет высококвалифицированным врачем общей практики, получит дополнительную профессию рентгенолога.

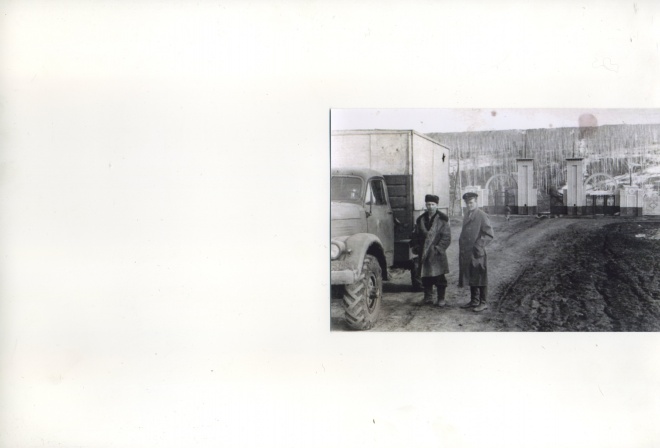

На фотографии начало пятидесятых. Группа медицинских работников с Михаилом Даниленко у машины скорой помощи. Непролазная грязь под ногами, но уже транспорт и уже коллектив, хоть и совсем небольшой…

Первостроителями рабочего поселка Бородино и угольного разреза в Сибири были бывшие узники фашистских лагерей, осужденные по Указу №227 Наркома обороны И.В. Сталина от 28 июля 1942 года «О запрещении самовольного отхода с боевых позиций», в просторечии «Ни шагу назад». После репатриации (возвращения на Родину) были признаны предателями Родины и осуждены на 6 лет. Послевоенной экономике срочно требовался уголь и бывшие пленники стали дешевой рабочей силой на гигантской стройке. Всего на строительство буроугольного разреза в Красноярском крае в августе 1945 года прибыло около двух тысяч репатриированных.

Саша, милая, здравствуй!

Шёл 1942 год. В оккупированном фашистами Краснодаре во время облавы на городском базаре был схвачен 16-летний подросток Валентин Горинов. Переправлен в концлагерь. Мать долго искала сына, но никаких известий о своей судьбе до конца 1945 года он передать не мог.

Пока шли переговоры о судьбе пленников все они трудились на угольных шахтах во Франции. Хорошо кормили, переодели в форму освободителей - союзников. В Союз Валентин с товарищами был отправлен баржами от Марселя до Одессы. В Одессе прошли через «фильтрационный пункт». Беспризорные мальчишки бежали вслед за вновь прибывшими, выпрашивая еду и курево и кричали : «Дяденьки, шапки тоже отдайте, вас все равно расстреляют!» Десять суток тряслись по восточно – сибирской железной дороге в товарняках - думали везут на японскую войну. На станцию Заозерная Красноярской железной дороги прибыли 10 августа 1945 года. Всем объявили, что направляются отбывать срок на строительство буроугольного разреза в Сибири. Пешком прошли 18 километров до места строительства карьера. Холмистая местность с перелесками. В течение недели - двух саперными лопатками рыли себе землянки. Всего было построено девять больших землянок на 120 человек каждая. Одна - под фельдшерский пункт и маленькую больничку на 6 коек. Другая - для офицерского состава на 20 мест. Были и одиночные, кто-то поселился с товарищем. В одной из землянок размещалась парикмахерская на два места. Наступала суровая зима 1945-1946 года. Валентин помнит, что работать приходилось в легкой американской куртке, хромовых ботинках и пилотке. Только поздней осенью 1946 года выдали телогрейки. Первым делом требовалось провести электролинию и водопровод. Ручной труд людей был изнуряющим. Но трудились героически: все-таки вернулись на Родину. Раз в неделю ходили отмечаться в комендатуру. Валентин выбрал профессию сварщика.

Александра - молоденькая девушка из вольнонаемных, приехавшая из деревни Большие Ключи Красноярского края, устроилась в столовую ОРСа (отдел рабочего снабжения). Девчонки ехали из деревень за работой и за женихами. Деревенских парней на фронте поубивало. В столовую ходили все строители. Валентин влюбился с первого взгляда.

Рабочему поселку при строящемся разрезе было присвоено историческое имя – Бородино. В декабре 1949 Ирша - Бородинский угольный разрез был сдан в эксплуатацию. Досрочно. Обещали, если получится досрочный пуск объекта - всех отпустят по домам раньше. Обещание не сдержали и всех, кто не обзавелся семьями, направили отбывать срок на урановые рудники на север края на Енисее. Единственным способом связи Валентина и Александры стали письма и телеграммы. После одной такой телеграммы с приглашением, Александра отправилась на Север по Енисею на пароходе к Валентину. Никогда не забудет, что в землянке, где он проживал вместе с другом, его не оказалось. Комендант подсказал: ваш жених принимает холодные ванны после тяжелого трудового дня. Она прибежала на берег студеного Енисея. День был солнечным и Валентин, искупавшись, шел навстречу, прикрывая рукой глаза. Серебряные капли воды стекали с широких загорелых плеч и он весь был такой молодой и красивый. В тот момент, она поняла, что уже не сможет без него. После регистрации брака ( комендант и зарегистрировал) смогли вернуться в Бородино. Первое время жили в землянке. Александра Ивановна делала быт уютным - повесила занавески на маленьких окнах, распустила конные вожжи и из ниток связала белоснежную скатерть. В Краснодар к матери поехали уже с первенцем Володей. Как она мечтала, чтобы Валентин вернулся домой. Но молодые выбрали местом жительства Сибирь. В 1953 году получили трехкомнатную квартиру в одном из домов по Октябрьской улице. Многоквартирные дома строились основательными - в стиле «сталинского классицизма» - по проекту Ленгипрошахта. Дом рядом с величественным Дворцом культуры. Такой резкий контраст с землянками и бараками. Жизнь прожили, двоих сыновей вырастили. Буроугольный разрез Бородинский стал крупнейшим в России. А его первостроители не раз были награждены почетными грамотами, знаками отличия, ведомственными наградами. Судимость была снята, реабилитирован в 1953 году, тогда Валентин и получил первый в своей жизни паспорт. У него так и осталась одна запись в трудовой : Бородинская ремонтно-прокатная база (РПБ) - предприятие по ремонту горной техники.

Давно нет в живых Валентина, а Александра Ивановна до сих пор с блеском в глазах рассказывает историю любви. В 2019 году она отметила свой 90-летний юбилей. Гориновы всю свою жизнь посвятили родному городу, хотя каких только предложений о переезде не было – и в Красноярск и в Москву и в Краснодар.

Саша, милая, здравствуй!

Я даже не знаю как начать это письмо. Ты, не поверишь. Сегодня т.е. 10.04.1950 г. я получил письмо которое так долго ждал. Саша, милая, я так рад, счастлив как маленький ребенок. Сколько радости оно принесло мне, так приятно было читать эти милые для меня строки. Хотя теперь здесь я не могу видеть тебя, слышать твой голос. Но я только чувствую тебя, когда читаю это письмо, и перед глазами пробегают те дни, когда я мог видеть тебя, каждый вечер быть рядом с тобой… Немного опишу здешнюю жизнь. Саша, конечно, здесь жить можно. Очень красивое место, как раз мы живем в том месте, где Ангара впадает в Енисей. Вот почему село это называется Стрелка. Поселок строится, кругом лес, Ангара очень красива, сейчас на Ангаре и на Енисее стоит лед и мы часто прямо по льду ходим в Стрелку. Но скоро лед тронется, пойдут пароходы, жизнь будет веселей. В поселке есть клуб, столовая, магазин. Но я думаю об только одном, чтобы ты была рядом… 10.04.50 , кажется 2 часа ночи…

Письмо и скатерть, маленькие ботиночки первенца Володеньки хранятся в музее Бородино…

В 1946 году в рабочий поселок Бородино, с населением чуть больше шести тысяч человек, приехала молодая девушка Маша.

Маше был 21 год и горячее желание заниматься фотографией.

Так начинается история первого в городе фотографа – Марии Яковлевны Астапенко. Начались проблемы : не было жилья, не было места для работы. Директор строительства, выслушав, заверил, что строящееся угольное предприятие очень нуждается в фотографе. Теперь на документы требовалась фотография, поэтому рабочие вынуждены были ездить в районный центр - Заозерный. Выделили под фотолабораторию маленький закуток в одной из дощатых построек, но фотографировать людей приходилось на улице. Особенно тяжело было зимой. Кассеты фотоаппарата были железными. Когда на улице был мороз, руки застывали так, что с трудом можно было шевелить пальцами. А потом начинался сложный процесс проявки и печати фотографий. Работы было много. Недостатка в клиентах не было: приходили рабочие, фотографирующиеся на документы, репатриированные и вольнонаемные, желающие отослать домой свою фотокарточку.

Так к начинающему фотографу пришел молодой человек, попросил сделать карточку, чтобы отослать домой матери. Карточка получилась не очень удачная, половина лица была засвечена, пришлось фотографировать по новой. На третий раз Александр пришел проводить Марию с работы домой. В 1949 году они поженились. Мария Яковлевна переехала в комнату к мужу, родились дети – сын Женя и дочь Ира.

Она проработала фотографом больше 30 лет. Сколько людей остались ей благодарны, сколько лиц осталось в ее памяти. А как благодарен ей должен быть город! Ведь для нас сохранились те редкие снимки, когда рабочий поселок еще только начинал жить. Особенно хочется сказать о фотографии, на которой запечатлен первый взрыв породы в траншее. Слой земли надо было взорвать, чтобы добраться до угольного пласта. Это был 1948 год. Всех людей эвакуировали из домов, и раздался такой взрыв, что в некоторых домах потрескались стекла в окнах.

Старый фотоаппарат «Фотокор-1» 30-х годов 20 века сдан в музей города. А по снимкам и воспоминаниям Марии Яковлевны можно писать его историю.

По материалам газеты "Бородинский вестник"

Гавриленко Сергей Иванович

Сергей Иванович Гавриленко прибыл в Бородино начальником Ирша-Бородинского угольного разреза согласно распоряжению министерства угольной промышленности от 30 декабря 1949 года. Ему, тридцатипятилетнему, предстояло взять на себя ответственность за начавший создаваться разрез, от которого страна уже ждала угля, и за людей, собранных сюда из разных мест: и бывших военнопленных, и высланных, и вольнонаемных. С первых же месяцев он сумел задать тот темп и настрой, что определил развитие разреза на много десятилетий вперед. В апреле 1952 года первая победа – коллектив разреза стал победителем социалистического соревнования по краю с вручением переходящего Красного знамени.

За рабочих был всегда горой, к их жизни неравнодушен. Тогда практически все жили бедно. Разрез старался помогать. Подписывать заявление на материальную помощь ходили к начальнику в кабинет. И уже знали: если Гавриленко берет в руки синий карандаш – денег нет, если красный – есть. Как то пришел к нему рабочий А., попросил помощь на покупку козы. Малые дети в семье, нужно молоко. Сергей Иванович, выслушав, воскликнул : «И что тебе коза какая-то? Уж покупать, так покупай корову!» И, взяв красный карандаш, пописал на бОльшую сумму. Ту историю с коровой до сих пор в семье передают из поколения в поколение.

Из письма дочери Валентины Гавриленко ( по мужу Беспаловой ): «Когда мой папа приехал в Бородино в 1949 году, там стояли только бараки, да вырытые рабочими землянки. Он любил людей и делал для них все что мог. Осуществил смелый проект инженера Левковского по доставке угля от экскаватора в ж/д вагоны, наряду с успешным развитием производства строил жильё, поддержал строительство парка культуры и отдыха, страстно болел и поддерживал футболистов команды «Шахтер». Впоследствии был награжден за работу орденом Ленина и двумя орденами «Шахтерская слава». Мне очень хочется узнать, вспоминают ли моего отца? Он так много сделал для Бородино…»

Гавриленко проработал на разрезе 14 лет, после чего поменял местожительство на Красноярск – был назначен заместителем генерального директора по производству «Красноярскуголь». Это был декабрь 1964 года

Автор Екатерина Одинец , 2019г

Инженер от Бога

Пуск разреза Ирша-Бородинский в число действующих угольных предприятий был приурочен ко дню рождения И.В.Сталина - 21 декабря 1949 года. Уже был построен технологический комплекс по приему, сортировке и отгрузке угля. Уголь из забоя по транспортерной лете должен был подниматься на эстакаду с приемным бункером, откуда его через заслонку загружали в самосвалы. Держались уже установившиеся и все крепчавшие сибирские морозы. С большим трудом привели в движение транспортеры, холостая прокрутка прошла успешно. Опустили на транспортерные ленты первые ковши угля. Минуты торжественные и ответственные. Все с тревогой и нетерпением ожидали результаты четырехлетнего напряженного труда многочисленного коллектива. Однако результаты оказались неутешительными. От теплого влажного угля поднимался пар, затрудняя видимость, уголь покрывался инеем, скользил и заполнял до отказа приемный бункер. Транспортер останавливался. Замерзала и не открывалась заслонка. Рабочие с ломами и лопатами разгребали завалы на ленте и в бункере. Погрузка то и дело прекращалась. Так повторялось беспрерывно несколько суток. Несостоятельность комплекса была очевидной. И это только при 25 градусах мороза. А что будет при сорока? На строительство комплекса были затрачены колоссальные средства и время даже без учета трудовых затрат тысячного контингента заключенных, которые работали за горбушку хлеба и миску похлебки. Отказаться от комплекса – уголовное преступление. И кому-то надо было брать на себя ответственность за иное решение задачи.

Взялся за это инженер Анатолий Иванович Левковский, прибывший незадолго до ввода разреза в эксплуатацию. Его решительные действия по отгрузке угля прямо в забое непосредственно в полувагоны решало возникшую проблему. Но для этого надо было проложить более километра железнодорожных путей по непролазным местам и по уже промерзшей болотистой местности – торфяной трясины. Левковский сутками не уходил с места работы, пищу ему возили к экскаватору. Больше двух месяцев длилась героическая эпопея инженера и рабочих.

И вот подведен путь, поданы полувагоны. Экскаватор понес первый ковш угля и в считанные минуты загрузил медленно движущийся полувагон, второй, третий, весь состав и все пошло своим чередом. Время показало- только так. Итак, 5 марта 1950 года пошел большой уголь, и идет он без остановки уже более 70 лет .

Автор Анатолий Решетень

Валентин и Валентина

На фронт Валентин не попал. Когда закончилась война, ему не исполнилось и 17 лет, отец пропал без вести в 1944 году, за плечами была семилетка с успешным свидетельством об ее окончании. На срочную службу призвали осенью 1946 года. Определили в зенитно-ракетные войска в город Нижнеудинск. После второго года службы ( служили 3 года) отстрелялся на учениях «на отлично» – уничтожил все цели в радиусе 5 км. Был удостоин звания старшего сержанта и поощрен отпуском на родину. Прибыл в деревню Каменка Ирбейского района Красноярского края, где проживали мать и младшая сестра. В избе на столе - районная газета. На передовице – белокурая девушка Эльвира, передовая работница совхоза Солянский, точь - в - точь артистка. Отбыв отпуск, прихватил газету с собой. Уже из части написал Эльвире два письма. Она ответила, написал третье, ответа не дождался – вскорости мобилизовали. В Каменку решил не возвращаться – рядом в Бородино строился буроугольный разрез, требовались рабочие. Устроился учеником электрогазосварщика: в одном киножурнале видел как ловко работают с металлом люди этой профессии. Дали комнату в бараке. Привез мать и сестру. К лету решил, что пора жениться, как - никак скоро 24. На блестящем новеньком велосипеде поехал в Солянку за 30 километров свататься. Эстонка Эльвира в дом не пригласила, воды напиться вынесла. Провожать шла, сжав тонкие губы, по пути поведала, что правление совхоза направляет ее на учебу в Красноярск. Если Валентин согласен подождать 5 лет, то она выйдет за него. Пока крутил педали обратно, понял, что вовсе и не расстроился. Перед глазами все время возникал образ Валентины – 18- летней девушки из рабочего автобуса. Переглядывались по пути на работу. В ближайший выходной сделал предложение. Валентина с радостью согласилась – круглая послевоенная сирота, нуждалась в надежном плече. Решили, что Валентин и Валентина – это судьба. Уже потом, детям Валентина рассказывала, что уж очень он ей тогда нравился белозубой улыбкой и умелой игрой на гармонике. Приступили к строительству дома «на поселке». Желающим строиться давали «ссуду». В 1957 году перебрались в брусовой дом с большой верандой, который собственноручно вечерами и в единственный на неделе выходной строили строго по типовому проекту («отступление от проекта преследуется по закону»). Ждал сына. Родились три дочки. Богатств не нажили, но всю жизнь крепко любили друг друга. Валентиновнам - всем троим - образование дали высшее. Валентин Петрович Ковалев все – время говорил дочерям – чтобы жизнь ваша полегче была…

По воспоминаниям дочери Людмилы Соколовой, 2020г

Исмайлов Атахан Курбанович

22 января 1921 г.р.

Деревня Гекляр

Шамахинский район

Азербайджанской СССР

Воспоминания дочери Валентины:

После объявления войны отца призвали в армию. Из деревни Гекляр привезли в Баку. Перед отправкой на фронт на двухнедельные военные курсы. Языка не знал вовсе. Под опеку взял земляк - однофамилец - доглядывал за 19-летним Атаханом по просьбе матери. Попали в одну часть. Спасал, вытаскивал из воронок. После тяжелой контузии вместе с однофамильцем попали в плен. Когда шли конвоем по территории европейских стран сердобольные женщины бросали в колону картошку – жалели. Рядом с лагерным бараком оказалось картофельное поле. За картошкой делали вылазки на замороженное поле уже в ноябре. На место в барак попал к осени 1942 года.

Что было в плену, как выжил – не рассказывал…

После освобождения союзными войсками был вместе с товарищами переправлен в Союз. Привезли в Сибирь на станцию Заозерная Красноярского края. Распределили на работу на шахту Южная в рабочий поселок Ирша. Перед входом в шахту висел лозунг «Уголь любой ценой!» Работали отбойными молотками. Было еще тяжелее, чем в плену. Вода доходила до груди – грелись у буржуек. Буржуйки топили женщины – вольнонаемные, грели на них кирпичи. Из кирпичей делали связки (укладывали их в тряпки), обвязывались теплыми кирпичами, и снова в шахту.

Выделили землянку на ул. Трудовой. До Ирши (это где-то 7 км по прямой) рабочие ходили пешком. За ночь надо было высушить робу над печкой. Выдавали по булке хлеба в день и махорку. Спасало то, что не курил – махорку и часть хлеба продавал, покупал сахар.

С Остапенко Полиной Емельяновной, уроженкой Ирбейского района, из села Ирбей познакомился в шахте – она топила те самые буржуйки. Из обрусевших украинцев, приехала в Бородино на заработки.

Поженились в 1946 году. Пол в землянке – земляной. Первенец – сынок умер от простуды (менингит) в том же 1946 году (есть фото похорон, сдано в музей). Полина перешла работать в маленький магазинчик на поселке.

Дочь Валентина родилась в 1 декабря 1949 года в той самой землянке. Правда Атахан поднял ее повыше, уже в виде домика. Сын Саша родился в 23 февраля 1950 года. Отец сколотил деревянный манеж, из которого зимой детей не выпускали. И ели и спали в этом манеже. Настя родилась 1955 году.

Прямо из роддома ее в одеялке всем гуртом понесли на новое место жительства. После рождения третьего ребенка дали комнату в бараке – в перевязочной бывшей больнички. Пол, казалось, был ослепительно красивым, был покрашен желтой краской. Коробка картонная от папирос «Беломорканал» служила комодом. Железная кровать появилась невесть откуда. Мамин брат с востока привез военное суконное одеяло – серое с двумя полосками по бокам. Красота! Соседи в бараке были побогаче, из начальства. Неговорины, Амосовы… Мы дети забегали иногда к ним в гости по-детски и удивлялись «богатству» - ковры, стол специальный письменный, красивые покрывала.

Вот и свое серое одеяло я решила сделать ковром – намыла полы и постелила на пол. Ох и попало же мне тогда от матери…Так и вынашивала в себе мечту: вырасту – весь дом будет в коврах!

Приходилось днями няньчится с маленькой сестрой. А мне 7 лет. Возле барака были заросли крапивы. Так я что удумала, в летний период вырву крапиву на небольшом участке, усажу сестренку на одеялко и гулять! Пока соседи не разоблачили. Опять влетело от строгой матери.

Отец к тому времени уже работал кузнецом в Погрузочно –транспортном управлении, мама – стрелочницей там же.

Мамин брат женился на девушке - Марии Астапенко. Проживали в Бородино. Мария работала фотографом в первом в поселке фотоателье. Она очень любила нас, племянников. Часто снимала. Поэтому у нас богатый семейный фотоальбом.

В Азербайджане во время войны умер отец отца. Осталась больная мать, сестра брат. Однофамилец вернулся, рассказал, что Атахан жив и его отправили в сибирскую шахту. Списались.

Атахан часто слал посылки – в основном продукты: сахар, масло. В 1954 году всей семьей поехали к родственникам. В Азербайджане Атахану еще до войны была сосватана девушка – мать там не приняли. Сказали: пусть уезжает, а ты с детьми оставайся, устроим на работу.

Отец вернулся вместе с матерью. И всю жизнь до самой смерти прожил в Сибири. Звали все его, включая соседей Иван-Ивановичем. Иван Иванович всю жизнь носил на голове традиционную азербайджансую папаху. Похоронен в Бородино.

На фото Атахан Курбанович Исмайлов и его дочь Валентина

Записала Л.Соколова

Геннадий Васильевич Крюков – как раз один из таких людей, которым посчастливилось испытать в своей жизни искреннее, неподдельное уважение со стороны коллег, товарищей по работе. Большую часть своей трудовой жизни он с достоинством пронес командирские обязанности в звании – бригадир.

Был мастером своего дела, уважаемым человеком и не только теми, кто «пахал» рядом с ним в одной бригаде, а это, примерно, тридцать человек, но и другими, среди которых начальники разных рангов – свои, разрезовские командиры и даже министры.

Природа щедро наделила его сильным характером и в тоже время душевной добротой, общительностью, открытостью, обязательностью, надежностью и тем, что называется человеческой порядочностью и внешностью, высокий рост – за метр восемьдесят с лишним, могучие плечи, одним словом – статная, видная фигура. Настоящий сибиряк. Сам он шутливо уточняет: «Гуран я, настоящий, чистокровный…» и объясняет, что родом он из Забайкалья.

На свет Божий Гена Крюков появился 5 января 1947 года в селе Малета Петровск-Забайкальского района Читинской области. Отец его был механиком по ремонту сельхозтехники на одном из совхозных отделений, мать учительствовала в местной начальной школе. После девяти классов Крюков поступает в Черемховский горный техникум. Через четыре года, 19 декабря 1966 года он заканчивает его с дипломом горного техника по специальности «Открытая разработка угольных месторождений».

Затем была служба в армии на острове Сахалин, куда он попал после хабаровской учебки, где полгода учился артиллерийскому селу. Уже в армии он был выделен из общей солдатской среды: в звании старшины был на должности старшины батареи. Здесь, наверное, начало его бригадирской жизни. Ведь по существу заботы старшины батареи схожи с хлопотами в бригаде. А это чтобы 34 бойца-артиллериста были накормлены, одеты, обуты, в баньке помыты, чтобы в казарме была чистота и порядок…

Затем была служба в армии на острове Сахалин, куда он попал после хабаровской учебки, где полгода учился артиллерийскому селу. Уже в армии он был выделен из общей солдатской среды: в звании старшины был на должности старшины батареи. Здесь, наверное, начало его бригадирской жизни. Ведь по существу заботы старшины батареи схожи с хлопотами в бригаде. А это чтобы 34 бойца-артиллериста были накормлены, одеты, обуты, в баньке помыты, чтобы в казарме была чистота и порядок…

Вспоминая армейские два года, Геннадий Васильевич не устает подчеркивать: «Многим, что я достиг позже в гражданской жизни я обязан армии. Она многому научила меня – глубже узнавать людей, ценить дружбу, быть порядочным, честным, уважительным к другим. Короче говоря, армия – хорошая мужская школа жизни и я, - делает ударение он, - благодарен судьбе за такую учебу».

После демобилизации Крюков почти год отработал дежурным инженером на заводе «ВостСибЭлемент» в городе Свирске, что меньше в тридцати километрах от Черемхово Иркутской области. Здесь он познакомился с девушкой, поженились.

Под самый Новый 1971 год, уже втроем (родилась дочка), уезжала молодая семья в город Тулун, где Крюков устроился помощником машиниста роторного экскаватора 1250. Через полтора года стал машинистом. Он отработал в Тулуне семь лет. Работал хорошо. Три года из них – старшим машинистом. А по итогам 1975 года был признан победителем социалистического соревнования по министерству… Так стал накапливаться его профессиональный и человеческий опыт, ярко проявившийся позднее на бородинской земле.

1977 года 15 апреля Геннадий Васильевич Крюков стал машинистом роторного экскаватора № 54 на добычном участке «Западный» разреза «Бородинский». Так тридцать с лишним лет назад начался бородинский этап его жизни.

А через четыре года Крюкова принимают в коллектив роторного под № 53. В это время бригадой руководил знатный шахтер – Герой Социалистического Труда Петр Александрович Бойко. По существу, еще «новичку» Крюкову была оказана большая честь: стать членом известного своими трудовыми успехами экипажа. Конечно, решение принять его на первый экскаватор принималось не на пустом месте. Прежде всего, обращалось внимание на профессиональное качество Крюкова и на его человеческие достоинства – общительность, открытость и надежность в отношении с людьми. Эти качества сыграли свою роль уже в скором времени. При уходе Бойко на пенсию, бригадиром экипажа назначается Геннадий Крюков!

А через четыре года Крюкова принимают в коллектив роторного под № 53. В это время бригадой руководил знатный шахтер – Герой Социалистического Труда Петр Александрович Бойко. По существу, еще «новичку» Крюкову была оказана большая честь: стать членом известного своими трудовыми успехами экипажа. Конечно, решение принять его на первый экскаватор принималось не на пустом месте. Прежде всего, обращалось внимание на профессиональное качество Крюкова и на его человеческие достоинства – общительность, открытость и надежность в отношении с людьми. Эти качества сыграли свою роль уже в скором времени. При уходе Бойко на пенсию, бригадиром экипажа назначается Геннадий Крюков!

Время показало, что выбор был сделан верный. Показатели бригады 053-й по-прежнему были в верхних строчках, и сам бригадир неизменно отмечался среди лучших горняков. В 1979 году его награждают знаком Шахтерской славы третьей степени. А в следующем он получает звание «Почетный механизатор угольной промышленности СССР». Он признается ударником десятой пятилетки и его награждают медалью «За трудовую доблесть». По итогам 1981 года Крюкову во второй раз присваивается звание Почетного механизатора угольной промышленности, а в конце 82 его признают ударником одиннадцатой пятилетки…

В это время на монтажной площадке на станции Породная-2 с железнодорожных платформ выгружали конструкции, детали роторного экскаватора ЭРП 2500, сборкой которого занималось монтажное управление № 2 треста «Сибтехмонтаж». Разрезовцам же надо было в свою очередь формировать бригаду эксплуатационников-экскаваторщиков. После разговора с тогдашним главным механиком Анатолием Ильичем Кадач и директором разреза Николаем Васильевичем Федоровым, Крюков дал согласие пойти старшим машинистом будущего экипажа, которому присвоили порядковый номер 4. Надо отметить: такая же машина – такой же мощности, - под номером три уже работала на бородинском разрезе с 1982 года.

В это время на монтажной площадке на станции Породная-2 с железнодорожных платформ выгружали конструкции, детали роторного экскаватора ЭРП 2500, сборкой которого занималось монтажное управление № 2 треста «Сибтехмонтаж». Разрезовцам же надо было в свою очередь формировать бригаду эксплуатационников-экскаваторщиков. После разговора с тогдашним главным механиком Анатолием Ильичем Кадач и директором разреза Николаем Васильевичем Федоровым, Крюков дал согласие пойти старшим машинистом будущего экипажа, которому присвоили порядковый номер 4. Надо отметить: такая же машина – такой же мощности, - под номером три уже работала на бородинском разрезе с 1982 года.

«Время было очень трудное, - вспоминает Геннадий Васильевич. – Забот было, как говорится, выше головы. Это, прежде всего, набор в бригаду. С каждым беседовал, говорил правду: будет тяжело, хлопотно, да и насчет заработка ясности пока особой нет… А сколько нервов было затрачено по обеспечению своевременных поставок деталей, узлов, материалов. Кроме этого мы же принимали самое активное участие в устранении серьезных недоделок заводских конструкторов, вносили рацпредложение исходя из наших условий, ведь нам предстояло в будущем работать на этой машине. Ну и, конечно же, теорию «грызли» сидя за партами в классах учкомбината».

День торжественной церемонии по случаю окончания сборки ЭРП 2500-4 он помнит в деталях, как и первые часы работы машины в забое:

«Традиционную в таких случаях ленточку натягивала моя дочка, а перерезал ее Б.Е. Щербина один из четырех министров, присутствовавших на церемонии, перерезал он ее, - уточняет Крюков, - ножницами для резки металла. Ну, а наш министр – Б.Ф. Братченко, разбил бутылку шампанского о гусеницу, причем, - опять уточняет бригадир, - перед этим, он спросил у бригады: «Что будем делать? Пить или бить?» Парни дружно ему ответили: «Бить!»

«Традиционную в таких случаях ленточку натягивала моя дочка, а перерезал ее Б.Е. Щербина один из четырех министров, присутствовавших на церемонии, перерезал он ее, - уточняет Крюков, - ножницами для резки металла. Ну, а наш министр – Б.Ф. Братченко, разбил бутылку шампанского о гусеницу, причем, - опять уточняет бригадир, - перед этим, он спросил у бригады: «Что будем делать? Пить или бить?» Парни дружно ему ответили: «Бить!»

А ночью, - продолжает Крюков, - роторный был поставлен в забой и утром 22 июня 1984 года к нему подали первые углярки. Их было шестнадцать. Ротором управлял Сергей Козлов, а на ленте, на погрузке работал Сергей Байкалов. Эти ребята одними из первых в свое время откликнулись на мое предложение пойти на монтаж ротора. Я наблюдал за погрузкой, стоя на бровке верхнего уступа. Стоял один. Не скрою – сильно волновался: как поведет себя эта стальная махина? А она ожила, зашумела, уверенно, меньше чем за минуту, наполняя углем полувагон за полувагоном… «Рассказывая об этих незабываемых минутах Геннадий Васильевич по-мужски, скупо, как бы между делом, коротко признается: «Скажу откровенно: глаза мои замокрели тогда…».

«Четверка» хорошо вошла в общий ритм жизни угольного разреза. И вскоре заявила о себе, как о первом коллективе. Год ввода в эксплуатацию экипаж закончил своим первым трудовым успехом. Вместо планируемых 1 миллиона 100 тысяч тонн угля выдали на-гора 1 миллион 878 тысяч тонн. В января 1985 года бригадир был отмечен присвоением ему почетного звания – «Заслуженный шахтер РСФСР» и в этом же году он получил вторую степень знака «Шахтерской Славы».

«Четверка» хорошо вошла в общий ритм жизни угольного разреза. И вскоре заявила о себе, как о первом коллективе. Год ввода в эксплуатацию экипаж закончил своим первым трудовым успехом. Вместо планируемых 1 миллиона 100 тысяч тонн угля выдали на-гора 1 миллион 878 тысяч тонн. В января 1985 года бригадир был отмечен присвоением ему почетного звания – «Заслуженный шахтер РСФСР» и в этом же году он получил вторую степень знака «Шахтерской Славы».

Год 1985 в угольной отрасли был особым: в августе исполнялось 50 лет рекорду, установленному донбасским шахтером-забойщиком Алексеем Григорьевичем Стахановым. Шахтеры страны брали на себя повышенные обязательства к этому юбилею. Повышенный план дали и «четверки»: за год экипаж должен был отгрузить 3 миллиона 500 тысяч тонн угля.

«Бригада работала как часы, - вспоминает Крюков тот ударный год. – Ребята старались: в сутки отгружали более 30 тысяч тонн, а, например, в одну из смен машинист погрузки Юра Шевнин за восемь часов погрузил 16 тысяч тонн угля. А вообще за эти сутки было выдано на-гора более 40 тысяч тонн! С такой производительностью мы выполнили годовой план уже к Дню шахтера. Подумав, взвесив все «за» и «против» мы решили, что до конца года мы сможем отгрузить еще не меньше миллиона тонн… и взяли на себя такое обязательство». На самом деле, когда год закончился, посчитали… и оказалось – ЭРП 2500-4 отгрузил стране 5 миллионов 730 тысяч тонн топлива! Это был рекорд для экскаватора такой мощности в угольной промышленности (кроме «четверки») было еще три – два таких же ротора на Экибастузе, и один за номером «три» - у нас, в бородинском разрезе. Их показатели за этот же год значительно уступали Крюковской «четверки». Это трудовое достижение стало результатом напряженного труда, прежде всего, самой бригады ЭРП 2500-4 и сегодня Крюков не устает повторять слова благодарности в адрес своей бригады.

«Я счастлив, что мне пришлось многие годы бок о бок с такими замечательными людьми. Это и Олег Батищев, Анатолий Глухов, Александр Логинов, Павел Иванов, Николай Базантинов, Анатолий Ишутченко, Александр Шестаков, Геннадий Михайлов, Анатолий Новиков, Юрий Бедностин, Сергей Козлов, Виктор Сазонов…». Он называет всех из своей бригады, а это 33 человека. Об экскаваторщиках бородинской четверки заговорили. В газетах появились публикации об их успехах, фотографии, репортажи, интервью… На торжественных собраниях в почетных президиумах частенько можно было видеть крепко сбитую, внушительную фигуру Крюкова с его открытой доброй улыбкой сильного уверенного человека.

«Я счастлив, что мне пришлось многие годы бок о бок с такими замечательными людьми. Это и Олег Батищев, Анатолий Глухов, Александр Логинов, Павел Иванов, Николай Базантинов, Анатолий Ишутченко, Александр Шестаков, Геннадий Михайлов, Анатолий Новиков, Юрий Бедностин, Сергей Козлов, Виктор Сазонов…». Он называет всех из своей бригады, а это 33 человека. Об экскаваторщиках бородинской четверки заговорили. В газетах появились публикации об их успехах, фотографии, репортажи, интервью… На торжественных собраниях в почетных президиумах частенько можно было видеть крепко сбитую, внушительную фигуру Крюкова с его открытой доброй улыбкой сильного уверенного человека.

Известными стали они не только в крае, но и за его пределами. Крюкова, например, знали в лицо оба министра угольной промышленности страны. Они жали ему (каждый в свое время) руку при вручении наград. Кстати, все три знака шахтерской славы Геннадий Васильевич получал в Москве от Б.Ф. Братченко и М.И. Щадова.

В ноябре 1986 года Г.В. Крюков за личный вклад и выдающиеся достижения его бригады в развитии угольной промышленности был удостоен государственной премии. Следует отметить интересную деталь: в числе награжденных государственной премии СССР Крюков был одним из 11 работников угольной промышленности. Это о многом говорит! В конце этого же года он едет делегатом на XIV съезд профсоюзов угольной промышленности, где его избирают кандидатом в члены ЦК профсоюзов отрасли.

Бригада и сам бригадир по-прежнему, не смотря на свою славу, работали по-ударному, не снижая темпов. В марте 1987 года имя бригадира «четверки» за устойчивые показатели было занесено в краевую Книгу Трудовой Славы!

Бригада и сам бригадир по-прежнему, не смотря на свою славу, работали по-ударному, не снижая темпов. В марте 1987 года имя бригадира «четверки» за устойчивые показатели было занесено в краевую Книгу Трудовой Славы!

Свой успех Крюков не считаем своим личным достижением. «Все это, - он несколько раз делает упор на этом, - результат слаженной работы бригады, железнодорожников, различных разрезовских служб, участков, конкретно их начальников. Среди котопых он особо выделяет бывшего директора разреза Владимира Александровича пожарникова, Леонида Алексеевича Дорошенко, Бориса Кирилловича Инопина, Ивана Петровича Наседкина, Владимира Мефодьевича Гостиевского…».

Славный период «четверки» был замутнен годами девяностых. Как снег на голову обрушились проблемы, о которых ранее не было известно. Стало не хватать порожняка, экскаваторы простаивали, заработок упал, да и на такой «живых» денег стало не хватать. Зарплату стали задерживать… появились забастовки. Люди стали озлобленными, нервными…В этих условиях бригадир сделал все, что мог. Боролся за сохранность бригады, тяжело переживал за каждого уходящего из нее.

В ноябре 1996 года как гром средь ясного неба грянула беда. У Крюкова случился инсульт. Могучий, полный сил 49-летний человек оказался на грани жизни и смерти…Началась другая жизнь. Жизнь лишенная движения, радости и здорового бытия. О его любимых увлечениях – поездки в тайгу за кедровым орехом, походы с семьей в лес за грибами, на природу… оставалось только вспоминать. Не мог он больше с наслаждением копаться в огороде, в саду или хлопотать ухаживая за многочисленной домашней живностью. Больно ему было расставаться и с давней, живущей в нем еще с детства мечтой: приобрести лошадку и с удовольствием заботиться об этом умном, трудолюбивом животном.

В ноябре 1996 года как гром средь ясного неба грянула беда. У Крюкова случился инсульт. Могучий, полный сил 49-летний человек оказался на грани жизни и смерти…Началась другая жизнь. Жизнь лишенная движения, радости и здорового бытия. О его любимых увлечениях – поездки в тайгу за кедровым орехом, походы с семьей в лес за грибами, на природу… оставалось только вспоминать. Не мог он больше с наслаждением копаться в огороде, в саду или хлопотать ухаживая за многочисленной домашней живностью. Больно ему было расставаться и с давней, живущей в нем еще с детства мечтой: приобрести лошадку и с удовольствием заботиться об этом умном, трудолюбивом животном.

Через десять лет судьба-злодейка нанесла ему еще один коварный удар. В результате гипертонического диабета у него начались проблемы с правой ногой – более менее остававшейся работоспособной. Ее ампутировали. Он лишился последней возможности – хоть на костылях, но ходить. Он не хнычет, упорно борется с тяжелым недугом. Помогают ему его две дочери и надежный помощник – жена Зоя Константиновна. Теперь они ему, та «каменная стена», которой он им был когда-то. А супруга ему в эти драматические времена – и друг, и мать, и сиделка, и медсестра, и врач, - все в одном лице.

Не забывают его ребята из родной «четверки». Приходят на день его рождения, забегают просто так – попроведовать. Не забыли пригласить его и на двадцатилетний юбилей со дня рождения ЭРП 2500-4. Отмечали в общественном месте, после чего, перебрились к нему домой. Сидели на кухне и вспоминали громкое и славное прошлое бригады. Вспоминали как в 86-м, здесь же в его доме, обмывали – на 565 рублей вознаграждения – Крюковский диплом лауреата государственной премии. Тогда собрались все 29 человек с экипажа. И не одна чарка была поднята за общий рекорд бригады – 5,5 миллионов тонн угля в год. 20 лет назад бригада Крюкова еще раз на всю угольную промышленность огромной страны напомнила о юном шахтерском городке о его славных людях-труженниках.

В августе прошлого года, накануне Дня шахтера, город отблагодарил бригаду знаменитой «четверки». Ее бригадир Геннадий Васильевич Крюков был назван Почетным гражданином города Бородино. Достойное признание заслуг знатного шахтера и большого человека.

P.S. К сожалению, награду вручали не самому знатному горняку-бригадиру, великому труженику, прекрасному человеку, а его супруге - Зое Константиновне…

Анатолий Сергеевич Афанасьев, 2008 год

P.S.

Знаниями о своем роде, о семейных архивах и семейных ценностях поделился Сергей Степанович Литвинов - наш земляк, теперь уже консультант эксперт ООН и WWF, кандидат технических наук.

Стиль авторского текста сохранен.

Литвинов Степан Павлович, родился 9 января 1919 г. Алтайский край, Благовещенский район, д.Георгиевка.

Жизненный путь Литвинова С.П. закончился 21.08.1996 г., он похоронен вместе с женой на кладбище в г.Томске.

Литвиновы – это старинный казачий род из г.Ростова-на-Дону.

Литвиновы переселились из Ростова на Дону на Алтай в место, ныне именуемое как Благовещенский район, когда по Указу Екатерины семьям выделялась земля по числу мужчин.

Семья смогла за счет собственного труда на земле хорошо обустроиться. Все жили в большом семейном доме и обрабатывали хлеб, бахчи и другие овощные культуры. Кроме этого, семья держала большое количество домашних животных: кони, коровы, овцы, свиньи, куры и т.п.

В то время местное население (алтайцы) постоянно подряжались сезонными пастухами. Хозяева выгоняли за ворота овец, пересчитывая их по головам. В конце пастбищного сезона пастух должен был вернуть хозяину то же количество голов скота. Весь приплод, а также падеж скота относился к его рискам.

После прихода Советской власти эту практику посчитали эксплуатацией трудового народа, и семья попала под репрессивный механизм. Глава семейства и его жена (мои прабабушка и прадедушка) были сосланы в Томскую область (на Васюган). Отец (Литвинов Степан Павлович) решил поехать со своими дедушкой и бабушкой.

В Васюганских болотах многие ссыльные погибали достаточно быстро. Чтобы спасти внука бабушка с дедушкой отправили Стеньку «на материк» в Томск. Так началась история беспризорника Стеньки Литвинова. Он малолетним работал на карандашной фабрике, вытаскивая на конях бревна с реки Томь для обработки на фабрике. Затем его определили в приют для беспризорников в Кемчуге Красноярского края.

Со слов отца жизнь там была «не сладкая». Есть было нечего, беспризорники совершали набеги на соседние поля, где крестьяне выращивали картошку. Борьба за свое имущество была жестокая, если беспризорников догоняли – последнего убивали. Однажды Стеньку случайно увидел в приюте человек, который его узнал. Он удивился, что мальчик в приюте для беспризорников, когда у него живые родители. Он сообщил им о текущей ситуации и Стеньку забрал отец домой на Алтай.

Вторая волна репрессий для семьи закончилась высылкой в Красноярский край (на Удерейский рудник). Семью спасло то, что старший брат (Платон Павлович) смог вырыть землянку и они перезимовали после того как были «выброшены» из вагонов на снег.

После этого дальнейшая судьба семьи была связана с Красноярским краем.

Состав семьи:

Отец: Павел Иванович

Мать: Ксения Парамоновна

Дети: Платон, Мария, Степан, Климентий

Степан начал свою производственную деятельность в 1936 г. на руднике как горный коллектор. Проработав там 4 года, он пошел на курсы водителей и получил в мае 1941 года специальность – шофер. Не долго поработав в новом качестве на Слюдяной фабрике в Заозерном, он был призван в РККА на воинскую службу в мае 1941 года.

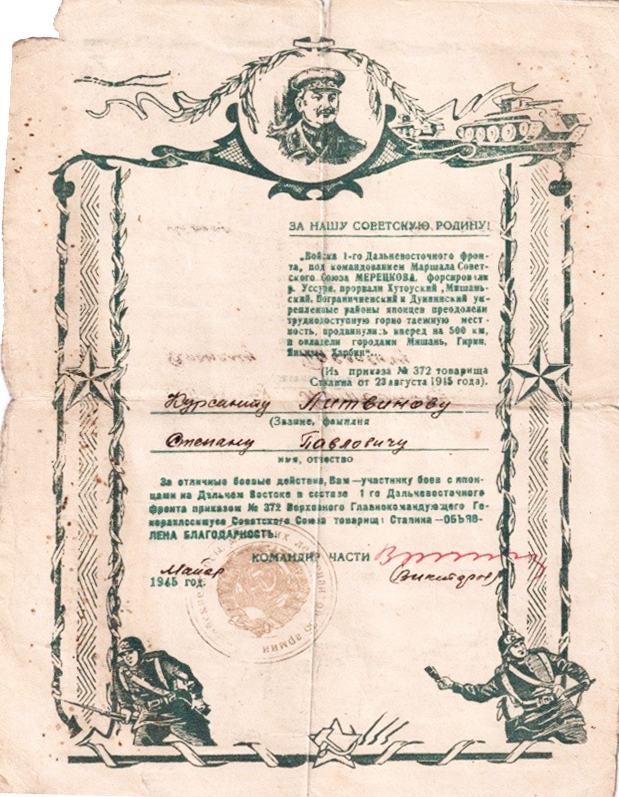

Степан Павлович был направлен на восток страны и был зачислен в 175 отдельный строительный батальон шофером. Закончил службу в звании старшего сержанта и был демобилизован 1 мая 1946 г. Служил на 1-м Дальневосточном фронте. Он участвовал в составе 109 укреп. района в боевых действиях с Японией с 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. в качестве шофера-инструктора и хим. инструктора. Медаль за победу над Японией, орден Отечественной войны 2 ст., медаль за победу над Германией и все юбилейные медали.

Один из рассказов отца о войне запомнился мне: «Война – тяжелая работа. Кто ленится, плохо закапывается, не может нести тяжести, тот погибает первым. Например, таскать защитный щиток для противотанкового ружья – обязанность 2-го номера. Но он достаточно тяжелый, а надо еще нести оружие, вещ. мешок, шинель …» Так были убиты несколько 2-х номеров, а отец носил этот щиток. В 2015 году, в экспозиции на Сапун-горе (Севастополь, Крым),я увидел этот щиток и попробовал его поднять и положить на плечи «в походное положение». Это показалось мне невероятно тяжелым. Тогда я ясно понял слова отца и не только его о «тяжести победы».

После демобилизации из армии отец вернулся к мирной работе в качестве горного коллектора в Иршинской геологоразведочной партии (сентябрь, 1946 г.). Дальнейший его трудовой путь был связан с рядом предприятий и в итоге был принят в Ирша-Бородинское разрезоуправление Красноярского совнархоза. В Бородинском разрезе Степан Павлович работал помощником машиниста экскаватора. С января 1967 г. по сентябрь 1969 г. возглавлял рудничный комитет (профком) Вскрышного разреза.

Проработав на Разрезе почти 30 лет, он перевелся в ЖКХ, где работал электриком (см. заметку в газете «Знамя Октября»). В 1993 году Степан Павлович вместе с женой переехал к семье сына в г.Томск.

Литвинова (Сидорова) Нина Васильевна, родилась 29 декабря 1922 г. Ярославская область, Ярославский район, д.Пограиха,

Литвинова (Сидорова) Нина Васильевна, родилась 29 декабря 1922 г. Ярославская область, Ярославский район, д.Пограиха,

на Волге, недалеко от г.Ярославля. В их семье было 5 детей: 4 брата и 1 сестра.

Родители: отец - Сидоров Василий Степанович, мать – Сидорова Трефена Ивановна.

Василий Степанович был хорошим маляром и работал в артеле по ремонту квартир. Трефена Ивановна занималась домашним хозяйством.

Нина окончила медицинское училище и до войны работала акушерской в Заволжском родильном доме.

С 10 марта 1943 г. по 22.07.1946 года служила в Советской Армии в составе 1-го Белорусского фронта. Она работала медицинской сестрой в госпитале для легко раненых. После окончания войны Нина Васильевна продолжила работу в армейских медицинских учреждениях (Германия, г.Потсдам) в качестве вольнонаемной.Уволилась в запас 28.07.1951 г. и вернулась в Ярославль, где продолжила работу в мед. учреждениях в должности фельдшера-акушерки до 1 июля 1955 г.

С 10 марта 1943 г. по 22.07.1946 года служила в Советской Армии в составе 1-го Белорусского фронта. Она работала медицинской сестрой в госпитале для легко раненых. После окончания войны Нина Васильевна продолжила работу в армейских медицинских учреждениях (Германия, г.Потсдам) в качестве вольнонаемной.Уволилась в запас 28.07.1951 г. и вернулась в Ярославль, где продолжила работу в мед. учреждениях в должности фельдшера-акушерки до 1 июля 1955 г.

Далее начинается сибирская часть биографии Сидоровой Н.В. Она встретила на вокзале в Москве Литвинова С.П., который ездил к родственникам в Ростов-на-Дону. Здесь они познакомились и связали свою дальнейшую судьбу семейными узами. Семья обосновалась в поселке Бородино, ул. Октябрьская, дом 48, кв.4.

В результате этого брака родился сын – Сергей.

С 15 июля 1955 года Нина Васильевна была принята на работу в Ирша-Бородинскую больницу на должность акушерки.

В дальнейшем после обучения Литвинова Н.В. стала работать зубным врачом и проработала в этом качестве до 2 июля 1970 г. Многие жители г.Бородино помнят ее именно в этом качестве (см. статью в газете «Знамя Октября»).

СЕМЬЯ ЛИТВИНОВЫХ

После окончания трудовой деятельности семья Литвиновых принимала активное участие в жизни г.Бородино. Они вдвоем участвовали в выступлениях хора ветеранов.

Всегда были активными гражданами и принимали участие в общественной жизни.

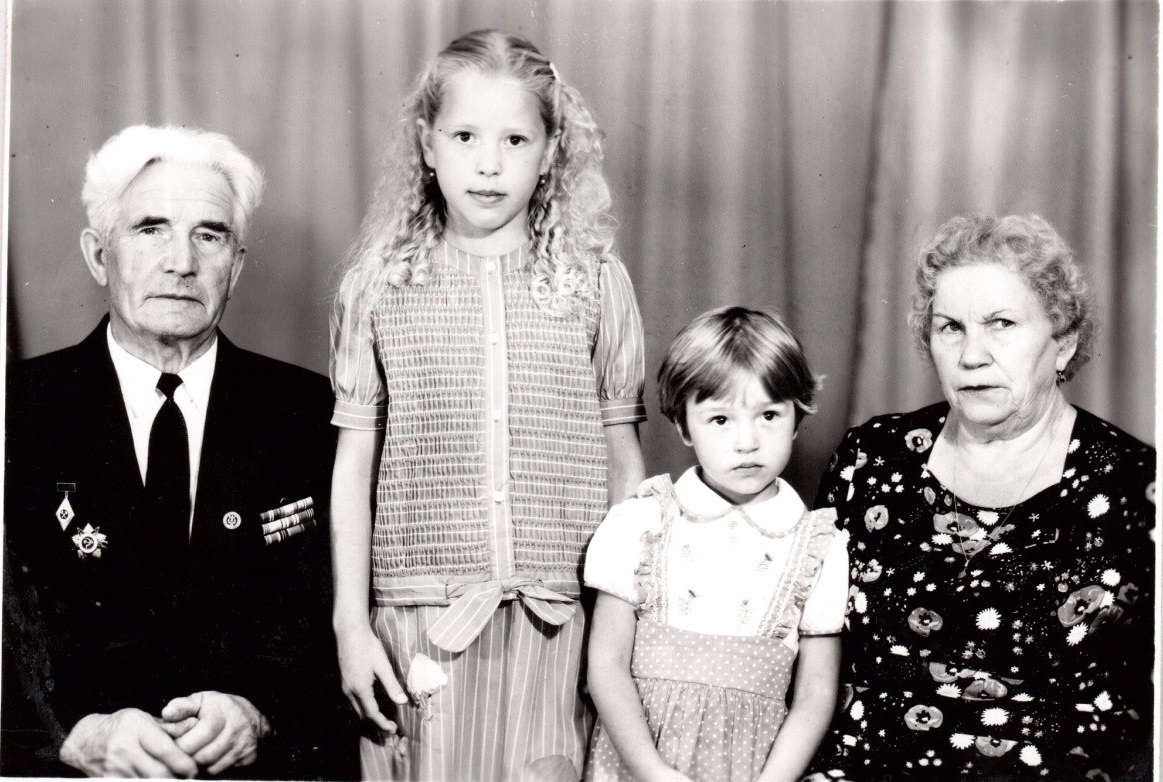

Как бабушка и дедушка Степан Павлович и Нина Васильевна принимали активное участие в воспитании внучек.

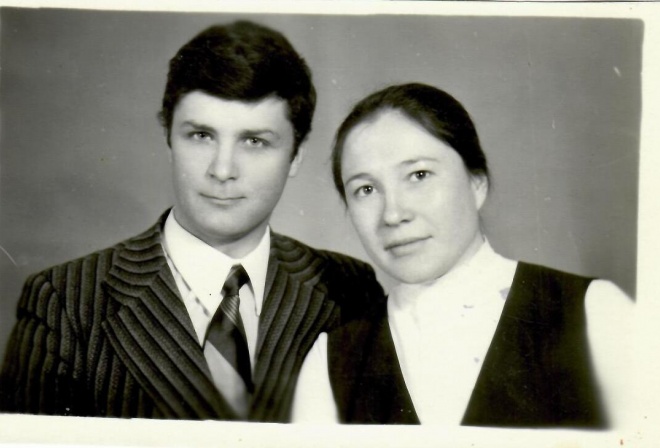

Справа-налево: Литвинов Степан Павлович, внучка Дина, внучка Аня, Литвинова Нина Васильевна

В 1993 году Литвиновы переехали в г.Томск, чтобы быть ближе к семье сына (Сергея). В Томске Степан Павлович прожил всего 3 года и умер 22.08.1996 г.

Нина Васильевна в Томске продолжала активно участвовать в общественной жизни: была членом районного Совета ветеранов, помогала одиноким престарелым людям. Все те жители Томска, с которыми она общалась, с большой теплотой вспоминают Нину Васильевну за её весёлый, добрый нрав, отзывчивость к людям и житейскую мудрость.

На праздниках, посвященных Дню Победы Нина Васильевна, как и все ветераны, пользовалась всеобщим уважением и благодарностью. Ей дарили такое количество цветов, что вся её уютная квартира была ими заставлена.

Умерла Нина Васильевна 30.01.2015 года в возрасте 92 года и похоронена в одной могиле с любимым мужем.

Подготовлено 06 февраля 2020 г.

Литвинов Сергей Степанович

Мариэтта родилась в 1934 году. Красивым иностранным именем ее назвал отец Кезик Станислав Адамович -

командир горноспасательного отряда на руднике в Ленинск-Кузнецком, член ВКП(б). В октябре 1937 году в период массовых репрессий отец незаконно был обвинен по статье и арестован. Осужден «тройкой» в 1938 году. Согласно официальных документов (запросов дочери в архивы) и списков жертв политических репрессий общества «Мемориал» расстрелян в августе 1938 года. https://ru.openlist.wiki/Кезик_Станислав_Адамович_(1902) . По версии знакомого офицера погиб 6 декабря 1944 году в бою с немецко-фашисткими захватчиками в составе штрафного батальона.

В 1952 году Мариэтта из Благовещенска поехала в отпуск в Марьинск к матери. С верхней полки вагона засмотрелась на спутника - ладного молодого человека. Познакомились. Парня звали Прокоп. Много разговаривали, прогуливались по перронам на больших станциях. На станции Иркутск Прокоп попрощался, предварительно попросил адрес. После окончания горного техникума в Черемхово хотел стать военным.

В техникуме учился вместе с товарищами Чудогашевым, Белобородовым, Куруленко, Черноусовым. Впоследствии все окажутся на Ирша-Бородинском разрезе. В военное училище в Иркутске не поступил и тут же отправился в Мариинск к Мариэтте делать предложение руки и сердца. Мариэтта сразу с ним не поехала, но дала слово, что как выкопает картошку, продадут, купят ей зимнее пальто, она приедет к нему на разрез. Дала телеграмму в Благовещенск о своем увольнении. В том же 1952 году приехала в рабочий поселок Бородино. Жили в бараке-общежитии по ул. Советской. Прокоп Семенович к тому времени уже устроился на разрез механиком отвального участка. О свадьбе и речи не было – только приехали, никого толком не знали, зарегистрировались в местном ЗАГСе. Впоследствии Евдокимов П.С. внесет большой вклад в становление и развитие Ирша-Бородинского угольного разреза, работая на ответственных должностях, в том числе долгое время начальником участка «Западные отвалы». Мариэтта устроилась работать секретарем в Бородинскую среднюю школу №64, где директором был легендарный Иван Иосифович Елисеев. В 1953 году родилась дочь Таня, в 1956 году – Ольга. В 60-х перевелась на должность воспитателя вспомогательной школы по ул. Маяковского. Директор школы Третьяков Василий Николаевич всегда говорил, что у Тамары Станиславовны «обостренное чувство справедливости». Тамарой она себя «переименовала» уже придя работать в школу. Как-то неловко было за свое вычурное, как тогда казалось, имя. Тамарой назвалась в память о матери. Так и прожила зрелую жизнь Тамарой Станиславовной. В настоящее время на пенсии, живет в своей уютной квартире в историческом центре города Бородино, ждет вестей от дочерей и внучек, которые разлетелись как птицы по всему миру – Сибирь, Болгария, Арабские Эмираты, Египет.

В техникуме учился вместе с товарищами Чудогашевым, Белобородовым, Куруленко, Черноусовым. Впоследствии все окажутся на Ирша-Бородинском разрезе. В военное училище в Иркутске не поступил и тут же отправился в Мариинск к Мариэтте делать предложение руки и сердца. Мариэтта сразу с ним не поехала, но дала слово, что как выкопает картошку, продадут, купят ей зимнее пальто, она приедет к нему на разрез. Дала телеграмму в Благовещенск о своем увольнении. В том же 1952 году приехала в рабочий поселок Бородино. Жили в бараке-общежитии по ул. Советской. Прокоп Семенович к тому времени уже устроился на разрез механиком отвального участка. О свадьбе и речи не было – только приехали, никого толком не знали, зарегистрировались в местном ЗАГСе. Впоследствии Евдокимов П.С. внесет большой вклад в становление и развитие Ирша-Бородинского угольного разреза, работая на ответственных должностях, в том числе долгое время начальником участка «Западные отвалы». Мариэтта устроилась работать секретарем в Бородинскую среднюю школу №64, где директором был легендарный Иван Иосифович Елисеев. В 1953 году родилась дочь Таня, в 1956 году – Ольга. В 60-х перевелась на должность воспитателя вспомогательной школы по ул. Маяковского. Директор школы Третьяков Василий Николаевич всегда говорил, что у Тамары Станиславовны «обостренное чувство справедливости». Тамарой она себя «переименовала» уже придя работать в школу. Как-то неловко было за свое вычурное, как тогда казалось, имя. Тамарой назвалась в память о матери. Так и прожила зрелую жизнь Тамарой Станиславовной. В настоящее время на пенсии, живет в своей уютной квартире в историческом центре города Бородино, ждет вестей от дочерей и внучек, которые разлетелись как птицы по всему миру – Сибирь, Болгария, Арабские Эмираты, Египет.

На фото Мариэтта - вторая слева, Прокоп - первый справа

In the photo, Marietta is second on the left , and Prokop is first on the right

In October 1937 during Stalin,’s mass political repression (The Great Purge) Marietta’s father was wrongfully accused and arrested. In 1938 he was sentenced by “Troika” (A People's Commissariat of NKVD (future KGB) of three persons who issued sentences to people after simplified, speedy investigations and without a public and fair trial). According to the official documents and lists of victims of political repressions, he was executed in August 1938. According to an acquainted officer, he was killed on the 6th of December 1944 while fighting German fascists in a penal batallion.

In 1952 Marietta went on holidays from Blagoveschensk to Mariinsk to visit her mother. From the top bunk bed of the train she saw a handsome young man. His name was Prokop.They talked and took walks when the train stopped at big stations. Before Prokop got off the train in Irkutsk he asked for Marietta’s home address.

He graduated from a mining colleage and wanted to enroll into a military colleague now. His colleage friends were Chugodashev, Beloborodov, Kurulenko, Chernousov. They would all end up at Irsha-Borodino coal mine. He was not admitted to the military colleage and went to Mariinks to propose to Marietta. She didn’t go with him immediately but promised that after she digs out all her potatos and buys a winter coat she would come to the Borodino coal mine where he went for work. She resigned from her job in Blagoveschensk by sending a telegram and came to Borodino soon after. They first lived in a barack hostel. Prokop worked at the coal mine as a mechanic. They did not have a wedding as they did not know anyone in the town. They registered their marriage in a local registry office. Prokop would go on to contribute a lot to the development of the Irsha-Borodino coal mine having various important posts. Marietta started working as a secretary in School No 64 where the legendary Ivan Iosifovich Eliseev was a director. In 1953 she had her first daughter Tanya and in 1956 second daughter Olga. In the 60s she transferred to a position of a teacher in school on Mayakovskaya Street. The director of the school used to say that Tamara Stanislavovna had the “ultimate sense of justice”. Marietta introduced herself as Tamara when she started working at the school. In those days the name Marietta was considered posh and she was embarrassed. She chose Tamara as it was her mother’s name. Until now everyone knows her as Tamara Stanislavovna. She is retired and lives in her cozy apartment in the historical centre of Borodino waiting for the updates and news from her daughters and granddaughters who scattered around the world: Siberia, Bulgaria, UAE, Egypt.

Ведущая актриса Бородинского народного театра (1960 - 1972), режиссер Бородинского народного театра ( 1972-1978) Алевтина Дмитриевна Николаева оставила заметный след в культурной жизни рабочего поселка Бородино.

Семья жила в Саратове. Прямо через дорогу было театральное училище. Алевтина мечтала быть актрисой.

В войну (ей было 11) мама отправила ее в магазин за продуктами, но вместо этого она купила балалайку. Занималась в драмкружке, играла на гитаре, на балалайке, хорошо пела, занималась в изостудии. Она была всесторонне развита и необычайно талантлива. Озорная девчонка с копной ярких медных волос, за что ее прозвали «Красноперка». Ее младшая сестренка гордилась: «Мама, а наша Алька - артист!». Мечтала поступить в театральное, но обучение было платным. Поступила в нефтяной техникум. Закончила его, и, имея на руках малолетнюю дочь Свету, поехала по распределению техникума в Комсомольск-на Амуре! Почти год отработала в Софийском управлении нефтепровода. А в июне 1953 года, зарегистрировавшись с Николаевым Львом Николаевичем, уехала на работу в Монголию. Он был машинистом экскаватора типа «ПГ Лайм», оборудованным мехлопатой «Дичер». В 1954 году Льва Николаевича пригласили на угольный разрез в Бородино. Алевтина устроилась на подстанцию в разрез Бородинский. В то время предприятия ходили на демонстрации. Она сшила костюм голубя мира. Огромный - на каркасе из проволоки.

Перешла воспитателем в детский сад, работала заведующей читальным залом, заведующей детским сектором. Вела драматический кружок и кукольный театр. Сколько людей рабочего поселка Бородино были участниками ее постановок! В народном театре у режиссера С.П. Бугаева была ведущей актрисой во взрослых и детских спектаклях. Ее очень тепло встречали зрители. Она была прирожденная актриса! Люди говорили: она дорого одевается. А она за ночь, или за две могла сшить себе новую одежку и умела ее «подать», ведь имея четверых дочерей, средств, естественно, не хватало. Она, казалось, умела все: шить, вязать, танцевать, рисовать, петь, вести хозяйство, прекрасно готовить. Она была душой любой компании. Уже к 47 годам она все - таки закончила культпросветучилище.

А вот младшая сестра Изольда поступила в саратовское театральное училище. Как позже она писала: «Аля, я воплотила твою мечту!» Изольда работала в Саратовском театре. Она была профессиональной актрисой. Роста была небольшого и ее амплуа -травести. Работала в Ленинградском театре, затем в Москве в Театре на Таганке у режиссера Юрия Петровича Любимова. Изольда его боготворила, записывала все его изречения. Она работала вместе с В.Высоцким и В. Золотухиным. Однажды моя сестра Надежа (она училась, работала и жила тогда в Саратове) приехала к ней в театр. Мимо проходил мужчина невысокого роста, как говорят, «маленький, плюгавенький», и Изольда сказала: «Надя, смотри, это – Володя Высоцкий. У него большое будущее». Она снялась в эпизодической роли в фильме «Трын-трава». Печаталась в журнале «Театр». Никогда не теряла связи с семьей Алевтины.

Статуэтка «Танцовщица», гипс, середина XX в

Гипсовая статуэтка танцовщицы представляет особую музейную ценность. С ней связана трогательная история любви послевоенного времени. Это история произошла в 1949 году. По проекту института Ленгипрошахт в сибирском Бородино приступили к строительству Дворца культуры «Угольщиков» в стиле «сталинского классицизма». Уже в начале строительства оно поражало бородинцев своим величием и причудливой гипсовой лепниной. Среди строителей разреза были участники войны, молодежь из соседних районов, девчонки из соседних деревень, приехавшие на угольную стройку за женихами.

Послевоенное время - трудное время, но молодость брала свое. С утра до ночи парни и девчата трудились в карьере, а вечером, утюжили лучшую одежду, надевали беленькие носочки, драгоценные туфли и шли на танцы.

Магазинов и торговых палаток в окрестностях не было - разрез строили на пустом месте, где парням взять подарки своим невестам? Вот и придумали: вместе с фрагментами гипсовых элементов для украшения сводов Дворца культуры находчивые строители раздобыли 40-сантиметровую чугунную форму для изготовления танцовщицы и отлили из нее гипсовые статуэтки для своих подруг. Случилось это на воскреснике, куда направляли рабочую молодежь в свое единственный выходной

По легенде статуэток было семь. Две из них оказались в нашем музее - их принесли две пожилые женщины, уже потерявшие своих мужей, и каждая рассказала нам свою трогательную историю любви.

И теперь, у нынешних подростков - девчонок и мальчишек, которые слышат эти истории, глаза светятся неподдельной теплотой.

«Бородинская танцовщица» стала неофициальным символом музея, используется при оформлении музейных открыток, пригласительных билетов, мероприятий, музейного сайта (раздел «коллекции музея»).

Мой отец - Кузешин Василий Михайлович 1932г.р. Место рождения Западная Украина. После массовых репрессий вся семья вместе с детьми и маленьким Василием была сослана в Сибирь в пос. Большая Мурта в Красноярский край. Василий рос артистическим ребенком, а в студенчестве подрабатывал в драматическом театре им. А.С.Пушкина – пел в хоре.

Моя мама – Алгайкина Клара Сергеевна, 1930 г.р. урожденная Горной Шории, в младенчестве была перевезена в г. Топки, Кемеровской области. Отец был направлен в Сибирь в должности первого секретаря компартии. Клара грезила мечтой о балете. С раннего детства занималась в кружке по классической хореографии. Преподавателями танцев в городе были сосланные сразу после революционного мятежа в Кемеровскую область жены кронштадтских офицеров, да и сами офицеры давали образцовые уроки. Высокообразованные хореографы поставили талантливую девочку Клару на пуанты. Она подавала большие надежды и была приглашена в лучшую в Сибири школу балета в Новосибирске, но вмешался случай. На практике в старших классах на шахте Клара серьезно повредила ногу. По совету отца решила поступать в горный техникум – кругом одни шахты. Без работы не останешься.

Василий и Клара повстречались в горном техникуме г. Красноярска, куда приехали на учебу. По воле случая там же в это время учились и Инопины – Борис и Александра, впоследствии оба удостоенные звания «Почетный гражданин города Бородино». Обе семьи получили направление на работу в Бородино. Средств только и хватило, чтобы доехать до места назначения. Руководство выделило комнату в гостинице по ул. Горького – в центре рабочего поселка. Клара уже ждала ребенка, сильно устала и хотела есть. Василий, не долго думая, спустился в сквер перед гостиницей, познакомился с постояльцами и за столом, оборудованным прямо в сквере, выиграл у соперников в преферанс 15 копеек. Булочка стоила и того меньше.

Отца приняли на разрез в качестве горного диспетчера. Как молодые специалисты, получили квартиру в историческом центре города – рядом с Дворцом культуры угольщиков по адресу ул. Октябрьская, дом.56, кв..12. Уже подрастала дочь Ольга, рожденная в 1953 году. После получения паспорта отец (реабилитирован в 1953 году) поступил в Иркутский горный институт на экономический факультет. Закончил обучение уже в г. Кемерово – перевелся по обстоятельствам. У отца всегда была мечта – вернуться на историческую родину в город Ивано-Франковск. Клара идею не поддерживала. Уж слишком разными были их идеологические взгляды на жизнь, она это отчетливо стала понимать.

Отец, после долгих уговоров, оставил семью и вместе с родителями и бабушкой отправился в Западную Украину. По воспоминаниям Ольги, она на тот момент училась в четвертом или пятом классе. Впоследствии Василий Михайлович обзавелся новой семьей (родились сводные брат и сестра). Похоронен в Ивано-Франковске. Мама же много лет работала в отделе нормирования Ирша-Бородинского угольного разреза. Но в душе всегда оставалась актрисой, была одержима балетом. «Идет - как летит!», говорили о ней бородинцы. В доме с ее девичьих времен хранилась ярко иллюстрированная книга о балете и известных балеринах русской сцены. Во Дворце культуры вела занятия классической хореографии. Ставила девочек на пуанты. Ее ученицы принимали участие в театральных постановках Дворца культуры, где по сценарию нужны были танцы. Проводила и индивидуальные занятия, в частности с Жук Татьяной ( в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге). Во время проведения смотров художественной самодеятельности ее нарасхват приглашали две имеющиеся в рабочем поселке школы. Обычно она занималась постановками в школе №68, где училась ее единственная дочь Ольга.

После обучения в средней школе, дочь Ольга окончила Красноярский политехнический институт, электротехнический факультет, экономика. Но во время учебы, каждое лето по многолетней привычке приезжала на практику в пионерский лагерь Шахтер в качестве вожатой.

В марте 2022 года Ольга Васильевна посетила Бородино, чтобы забрать свою 92-летнюю маму Клару Сергеевну в город Долгопрудный Московской области, где проживает в настоящее время. Во время всеобщей пандемии в 2021 году ушел из жизни второй муж Клары Сергеевны. У Ольги трое детей: два сына и дочь. По договоренности, через сеть «одноклассники» зашла в музей, чтобы поделиться этой историей.

Записала Соколова Л.В. март 2022

Была у нашего героя Петра Бойко одна страсть – рыбалка. С пустыми руками с рыбалки он не приходил никогда. Так уж случилось, что рыбалка помогла ему попасть на разрез. Как-то раз Бойко разговорился с рыбаком – соседом. Тот оказался передовым машинистом экскаватора Леонидом Степановичем Лифиренко и тот так азартно рассказал о своей работе, о разрезе, о людях, что Петр Александрович немного позавидовал ему. В конце разговора Лифиренко пригласил собеседника на экскаватор, чтобы посмотреть и потрогать все своими руками. К тому времени Петр был человеком уже состоявшимся в жизни, возглавлял узел связи треста Канскуголь. Не всякий решится сменить профессию в зрелые годы, Бойко решился. Без отрыва от производства стал постигать в учебно-производственном комбинате профессию помощника –машиниста экскаватора. В 1957 году трест «Канскуголь» упразднили. Петр Александрович пришел в разрезоуправление с заявлением о переводе на горняцкую работу.

Учиться и спрашивать не стеснялся, хотелось работать не хуже, а лучше других. – «Владимир Потуринский – мой первый учитель, вспоминал Петр Александрович. Он отлично работал. «Углярочки» у него выходили как нарисованные. Все точно, четко. Еще хотелось работать так же, как машинист Волков… у него в забое можно было танцевать и кататься на велосипеде. Цены нет тому опыту, что я перенял у них». Но сколько не смотри на других, а к опыту и сноровке приходишь сам. Умение росло постепенно, как и выработка. Потом был новый мощный экскаватор, и снова учеба, затем осваивал роторный. И труд до седьмого пота. Высокая организация не только на экскаваторе, но и на путях. Иногда и спор с начальником, если нет фронта работ или с локомотивами тянут. Бойко не мог работать плохо и вел за собой весь коллектив бригады. В те времена было принято считать производительность и экономию. По этим подсчетам бригада Петра Бойко за две пятилетки отгрузила 1 миллион 300 тысяч тонн сверхпланового угля. Если учесть, что страна тогда давала в день около двух миллионов тонн угля, один день люди шестой части планеты жили сверхплановым углем бойковского экипажа. Он много думал о молодежи, о тех, кто идет вслед за ветеранами. В его экипаже росли и стали настоящими горняками машинисты Шестаков и Автушко. В их мастерстве есть доля бойковской науки.

Его имя четко вписано в историю разреза и города Бородино. Он всегда был правофланговым. И не только благодаря богатырскому росту, но больше всего делами. Не случайно на груди почетного гражданина нашего города сияла Золотая Звезда Героя Социалистического труда.

По материалам книги «Бородино черное золото России»

Глава семьи Козминых - Михаил Владимирович работал на подземных шахтах Ирши и Урала в должности маркшейдера. В период ликвидации работы шахт в октябре 1957 года семья Козминых переехала в рабочий поселок Бородино. Михаил Владимирович окончил семь классов, но всю свою жизнь занимался самообразованием, имел способности к рисованию, много читал, собирал домашнюю библиотеку. Любил поэзию, много лет был внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя Октября», его заметки публиковались и в городской газете «Бородинский вестник». Козмин написал четыре брошюры о своей судьбе, о людях своего поколения, о городе Бородино, ставшим ему родным. Бородинцы оценили его заслуги перед городом. 27 июня 2001 года решением Бородинского городского Совета депутатов ветерану труда Михаилу Владимировичу Козмину было присвоено звание «Почетный гражданин города Бородино». ( 1913-2007)

Любовь к изящному слову, к искусству он привил и своим сыновьям –Борису и Владимиру. Младший - Владимир Козмин (1943-2020) всю свою жизнь посвятил музыке. Он открывал первую Бородинскую городскую детскую музыкальную школу и был первым ее директором. До конца жизни был увлечен поэзией, сам писал стихи, некоторые из них вошли в сборники стихов бородинских и зеленогорских поэтов.

Старший сын - Борис родился в 1937 году. Отец, в юности страстно мечтавший стать художником, заметив наклонности к рисованию у сына, сделал все для того, чтобы его мечта воплотилась в жизнь. В тринадцатилетнем возрасте Борис поступил в художественную школу в Красноярске. Годы обучения в школе при мемориальном музее Василия Сурикова дали ему много в духовном развитии. И уже через два года он стал студентом Иркутского художественного училища. Потом в 1961-1962 году - служба в армии в городе Хабаровске. Командир с пониманием относился к солдату - художнику и давал иногда возможность заниматься живописью.

Деятельная натура Бориса подвигла его к созданию в поселке Бородино студии изобразительного искусства, что и было сделано в стенах бородинского Дворца культуры «Угольщик» в 1962 году. Некоторые старожилы до сих пор помнят, как водили своих детей на уроки рисования к Борису Козмину. Они и сегодня, вспоминая его, сожалеют, что он уехал из поселка, после чего студия закрылась.

Любовь к творчеству Пушкина сопровождала Бориса с ранних лет. Он мог на память прочитать любую главу из Евгения Онегина. Уже тогда он заинтересовался историей любимого крестника Петра Великого - «царского арапа» – Абрама Петровича Ганнибала – двоюродного деда Пушкина по материнской линии. В 1963 году Борису удалось посетить Пушкиногорье – родовое поместье российского поэта. Здесь зародилась мечта – жизнь свою посвятить этим заповедным местам. Для осуществления этой заветной цели он поступил в Ленинградскую Академию художеств на искусствоведческий факультет. Здесь он вошёл в мир Русского музея, Эрмитажа, Всесоюзного музея А.С. Пушкина, в мир города-музея. Он открывал для себя всё новые имена живописцев-колористов в отечественной и западноевропейской живописи. Среди них Коровин и Врубель, Ренуар, Моне, Рембрандт и Рафаэль и многие другие.

И только в 1974 году он стал хранителем (по ноябрь 2007 г.) музея-усадьбы Ганнибалов в Петровском. Теперь его творчество обрело целенаправленный смысл. Он сумел за короткий срок глубоко и исчерпывающе выразить себя в разных жанрах: живопись, литература, и неразрывно с этим музейно - просветительская каждодневная работа. Непрерывно работает с образом Пушкина, его волнует происхождение поэта. Он автор книг «Из рода Ганнибалов» и «Родом я, нижайший, из Африки», а также многих статей в журналах, газетах, путеводителях, научных сборниках. Достаточно заглянуть в ВИКИПЕДИЮ, чтобы понять значимость личности нашего земляка.

Борис Козмин много путешествовал по стране и за рубежом. Из странствий всегда привозил много этюдов, писанных маслом, акварелью, пастелью, а также и путевые заметки, которые впоследствии становятся для него источниками его исторических очерков. На сегодняшний день его картины остались навсегда: в Германии, Венгрии, Франции, Великобритании, Греции, Испании, Италии, США, Китае, Японии, Южной Корее, Марокко, Мальте. Четыре работы земляка хранятся в художественном музее им. А.С. Пушкина в Москве.

В музее истории Бородино в коллекции десять полотен художника, подаренных им самим и его родными и близкими.

Борис Козмин – заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, член Союза художников РФ и Международной ассоциации писателей Российской Федерации.

Ефим Ильич Владимиров был яркой личностью в рабочем поселке Бородино. Появился он на бородинской земле в пятидесятых годах, сначала работал в бородинской автоколонне, потом в Ремонтно-прокатной базе (РПБ) в отделе нормирования труда. Это был интеллигентный, уважительный, с деловой рабочей хваткой человек. Обосновался на Нижнесибирской улице, сам построил маленький домик, украсил его по своему вкусу в сказочном стиле, и все прохожие любовались этим сказочным домиком. С 1953 по 1976 годы прожил Ефим Ильич в нем. Он аккуратно выполнял свои должностные обязанности, все его знали как толкового специалиста.

Но никто не догадывался, что Ефим Ильич не меньше времени и сил отдавал другому делу, ставшему смыслом его жизни, - краеведению.

Уже потом, в шестидесятые годы, когда в газетах и журналах стали появляться его статьи по истории революционного движения в нашем крае, многие стали обращаться к нему за консультациями. Он стал известным исследователем и писателем публицистом. Знаменитые чешские путешественники Иржи Ганзелка и Ярослав Зигмунд, возвращавшиеся из путешествия по Евразии, заезжали к нему на несколько суток и долго о чем-то беседовали.